Erfolgreiche Flucht aus dem Hochparterre eines Ost-Berliner Grenzhauses: Die Haustür ist bereits von innen zugemauert; Aufnahme September 1961 (Quelle: Bundesarchiv)

Wilfried Tews, 1962 Schüler: Über seine Flucht durch den Spandauer Schifffahrtskanal im Mai 1962 (Quelle: astfilm productions/Looks)

Sabine Reinold, 1982 Lehrerin und Bewohnerin der Villa Schöningen: Über einen gescheiterten Fluchtversuch an der Glienicker Brücke in Potsdam im Frühjahr 1982 (Quelle: astfilm productions/Looks)

Abbau der Absperrgitter nach Mauerfall: Hunderte Menschen fliehen durch die unterirdische Kanalisation, bis der Einbau von Gittern neue Wege erzwingt; Aufnahme 1990 (Foto: Bundesarchiv, Bild 183-1990-0720-302)

Der Ausbau der Sperranlagen und des Kontrollsystems an den Übergängen erzwingt die ständige Entwicklung neuer und immer aufwendigerer Fluchtwege. Und mit dem Aufwand steigen die Kosten. Schon 1962/63 werden Fluchtwilligen nicht selten zwischen drei- und fünftausend D-Mark in Rechnung gestellt.

Zunächst finden Fluchthilfeaktionen in der West-Berliner Bevölkerung begeisterte Zustimmung. Politiker, aber auch Geheimdienste und Polizei, unterstützen sie anfangs. Doch mit Beginn der Entspannungspolitik setzt ein Wandel ein: die Politik geht auf Distanz und betrachtet Fluchthilfe zunehmend als Störfaktor für das Verhandlungsklima zwischen Ost und West.

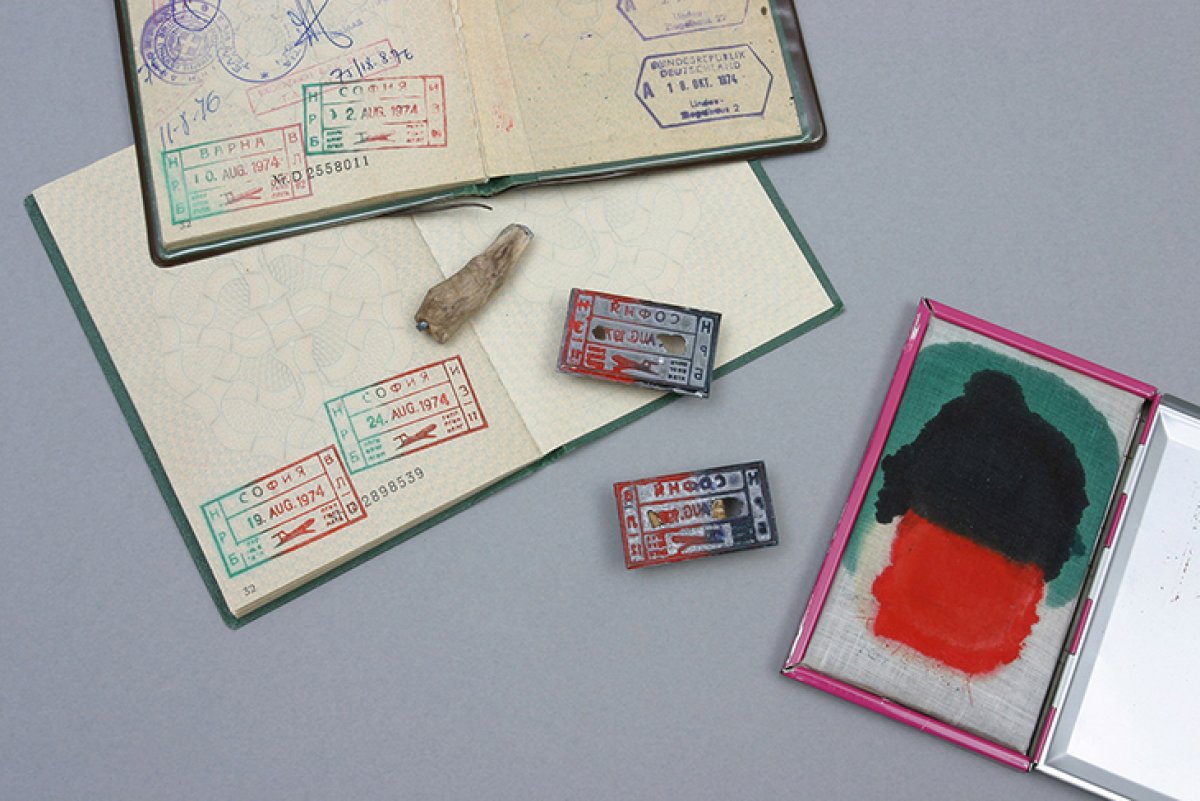

Das Fluchtauto – Hartmut Richter: 33 Menschen zur Flucht verholfen, dann inhaftiert; Aufnahme 4. März 1975 (Foto: BStU, Ast. Potsdam, STA Nr. 1511, Bd, 1)